Game

Game 放置ゲームの『Idol Mining Empire』

ポイントを稼ぐためにプレイしている💦「 Microsoft Rewards」を利用していると、用意されているゲームいずれかを10分プレイするだけでポイントが加算されるミッションがたまに現れます。どのゲームがいいかなと悩みましたが、自分は「I...

Game

Game  Windows

Windows  Windows

Windows  アプリ

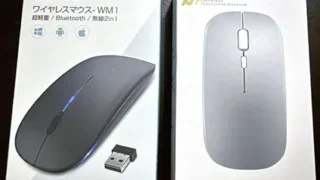

アプリ  ガジェット

ガジェット  アプリ

アプリ  Android

Android  ガジェット

ガジェット  Windows

Windows  Chrome

Chrome  AI

AI  アプリ

アプリ  Windows

Windows  アプリ

アプリ  アプリ

アプリ